D119 「守る会」、府へ署名提出! 伊根町の意見書、「住民の不安があってはならない」! 文厚委員会、委員の交代あり! チャレンジ7号、明日全市に折込! 22/1/29(土)

また1週間経ちました。報告すべき内容が山のようにあります。全部はとても無理ですが、可能な範囲で報告します。と思って打ち始めたのですが、またまた永井のになってしまいました。

まず簡単にこの1週間の経過です。

①1/23(日) 政治団体「京丹後宇川の風」のR3年の収支報告書を作成。

②1/25(火) 議会運営委員会

③1/26(水) 収支報告書を府選管へ提出、「守る会」の府へのネット署名提出に同席

④1/28(金) 臨時議会、全員協議会、文厚委員会

①は毎年政治団体に義務づけられている1年間(R3年1/1~12/31)の収支報告書です。昨年のR2年の報告は選挙がありましたのでそこそこの額になりましたが、今回は収入も支出も地味なもの(宣伝関係費くらい)で昨年出したものを見ながら割と簡単に作成できました。オンライン作成もあるのですが、手書きでやりました。

②は1/28の臨時議会へ向けての議運です。6年前にあった市の関わる事故の裁判和解金の件、ふるさと納税やワクチン3回目前倒しなどに関わる補正予算11号(総額6億8000万余)などを確認しました。永井はその他で、京丹後市でも猛威を振るっている第6波の新型コロナ関係の市の最新を市当局に求めたいと発言し、議長からもそのつもりであるとの言があってそのことも確認されました。

③の1/26(水)は京都日帰りの一日となりました。午後、府庁へ行ってまずは選管を訪ねて収支報告書を提出。チェックを受け2ヶ所ほど簡単な訂正をして受け取っていただきました。因みに、この文書は直接提出しなければなりません(土日では出せないというものです)。

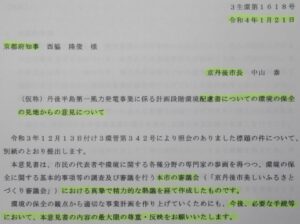

その後、「丹後の自然と暮らしを守る会」の皆さんの「海の京都・丹後の大規模風力発電所計画の中止を求める」署名の提出と府への要望、懇談の場に同席しました。

会の呼びかけ人のお一人が知事宛の要望書を読み、2001筆(1/26朝現在)の署名を府環境管理課の笠原課長に手渡し、その後の意見交換は30分以上に及びました。府の方からは、京丹後市、宮津市、伊根町、与謝野町の4つの自治体より意見書をいただいています。これも含めて1/31(月)の府の環境影響評価専門委員会で審査をしていただくことになります。皆さんの御意見も含め関係法令等に則ってしっかりとやってまいります、というようなお応えがありました。

そのあと会より、「FIT20年の事業で山は元に戻すというが、環境への負荷は計り知れない。何十年かかるか、その保障はない。」「事業者(前田建設)の説明はとてもお粗末でPPもなく、AIの説明を聞いているようだった。地元に寄り添う姿勢がなく、不誠実なものであった。」「事業者はこの事業を投資物件として販売することすら考えている(それが建設途中であっても)。当社が責任を持ってなどと説明しているが、そうなったらどうやって責任を持てるのか。」「丹後半島は国定公園、ジオパークの場所、観光が産業の大きな基盤であるのにそれを台無しにしてしまうのがこの強大な風車群です。このようなものを許したら知事さんは笑われてしまいますよ。」などというこの事業への不信、不安、危惧の念が述べられました。更に、「府の専門委員会の方々には是非とも現地へ来てその場を見て地元の人の声も聞いてほしい」ということも要望されました。府の担当の方々はこれらを一々頷いて聞いておられました。

永井は京丹後市の状況説明の補足として、京丹後市の市長意見書は「美しいふるさとづくり審議会」が3回に渡って真剣に議論を重ねて答申したもので、地元住民の切実な声、それを裏付ける専門家の分析などがしっかりと盛り込まれています。とりわけ、委員さん方が風力発電所の予定地となっている現地に実際に足を運ばれ調査されたことが、リアルな現状の理解に大いに役立ったと聞いています。また、この審議会そのものも早い段階で地元の皆さんが市にその設置を強く求めて実現したものです、ということを述べさせてもらいました。

課長さんとの名刺交換の際、いつもブログを読ませてもらってますと言われ、ええ、お恥ずかしい限りで・・、などというやり取りもありました。課長さんは、前日(1/25)に山口環境大臣が埼玉県のメガソーラーに関わって住民の不安をないがしろにするようなことがあってはならないと発言された件もご存知で、しっかりと情報を掴んでおられる感じでした。府の委員の皆さんに是非とも宇川や日ヶ谷や菅野に来ていただきたいものです。尚、プレスは4つの新聞社から来ておられました。

前回の報告で伊根町長さんの意見書はまだ読めてないと報告しましたが、町のHPに出されていてそれを読ませていただきました。その内容は1/14に「守る会」が署名を提出された時に伺った内容とは大きく異なって、住民の不安や危惧が前面に出された内容となっていました。その第1項に、「今回の風力発電事業が、伊根町の美しい自然環境や景観に影響を与え、地元住民の生活に不安を与えるようなことがあってはならない。」と記されていることがそれを象徴しています。

与謝野町さんの町長意見書があるということをこの日の府の説明で初めて知って(知事からの照会は予定地外には行ってないだろうと勝手に思っていました、反省せねば・・)内容を調べたところ、「計画の予定地ではないので特に意見はない」という旨の意見書であったということです。

④は昨日1/28(金)の報告になります。

まず臨時議会。議運で確認された議案1号は、6年前に丹後町間人の海岸道路で起きた住民の方の転落事故に関わる裁判の和解金の承認案件。当時の市道脇の防護施設の管理が不充分(杜撰)でこの事故が発生したとのことで、その後の安全管理などが質疑で問われました。永井も現地を確認した上で今の防護柵の管理方法などを質問しましたが、事故発生からここまで大変な時間がかかっていることを考えると、とても重い気持ちになります。

補正11号では、主にコロナワクチンの3回目前倒し接種に関わるものと、ふるさと納税関係について質疑が交わされました。ワクチンの前倒しは要するに1ヶ月ずつ早くなったということですが、とにかく迅速に支障なくやりたいということです。

ふるさと納税寄付金は今年度の目標10億円に対して、現在8億9000万円となり、返礼品関連の当初予算は昨年並みの寄付6億に対して3億であったのでそれに2億を上積みして5億にしたいというもの。目標へ向けて昨年より大きく伸びているということです。返礼品の内訳ではメインのカニ関連が収穫減、高価で減ったが他の果物や旅クーポンが増えたとのことでした。この寄付金は全て基金(ふるさと納税基金など)に積み立てられます。市の純益としては50%ということで目標10億に達するならば5億ということです。

臨時議会の後は、議員全員協議会がありました。内容は6月議会で承認された市庁舎増築棟に関わる検討委員会の中間報告と新型コロナの市の最新状況の二つでした。

まず増築答案について執行部からの資料を示しての説明があり、そのあと質疑。

6年前の中山市長時代の増築棟案は総額23億円くらいのものであったが、今回40数億と倍増している。一体何が変わったのかとの質問が最初。市長はそれに対して、①20~30年後に移転するようなことがあっても民間でも使用できるように、②ゼロカーボン、SDGS構想など時代の要請にこたえるものを、③敷地面積が広くなった(約1.3倍)と説明。

その他、現在同時に進められているマイン周辺の都市拠点構想との関連は? とか、本庁機能の集約化というが、分散していてもICTでできないのか? とか、丹後庁舎やラポートなど比較的新しい施設が空になるのか? 峰山の本庁舎と大宮庁舎の2つに全部署をまとめることで不都合はないのか? というような質問が出てやり取りがありましたが、質疑の時間がとても足りないということで、再度この件で全協を持つということで中断されました。

永井は6月議会でこの構想に反対し、今あるもので頑張ろうと論陣を張りました。作ることを前提にしての質疑ということになると、あまり積極的にはなれないのが正直なところです。

もう一つの新型コロナ関係ですが、現在の感染者(1月にはいって100名を超す)の方で自宅療養の方も相当数おられるとのこと、最近話題になっている無料のPCR検査は、大宮町と久美浜町の薬局で行っているということですが、事前予約とか数に限りがあるとかで自由にドンドンというわけにはいってないようです。

米軍関係で1/5に2名の陽性者があり、1/19までで軍人5人、軍属5人計10人と拡大していることに関して、市内医療機関での検査に際し基地関係者への指導が徹底してないのでは(医療関係者の言うことを聞かない事例があったらしい)、という指摘がなされ、その旨防衛・米軍に要請しているという回答がありました。

永井はこの件で、市長は米軍、防衛へ情報提供や防止対策を申し入れているが、検査の徹底についてはどうなのか、と質問。市長は、口頭ではあるが検査の拡大を申し入れ、米軍が善意でやってくれていると回答。そこで重ねて、20年夏の米軍のクラスターは15人と市民への拡大と大変なことであったが、その時の教訓はまず米軍からの情報の提供そして陽性者が見つかったら早急に面での検査(関係者全員検査)をして封じ込めるということであった。

今回、保健所と米軍の情報共有はなされているとのことだが、検査の方が要するに接触者のみということで、大規模な検査と封じ込めに至っていない。この分野の教訓は生かされていないではないか。市長は米軍・防衛に基地関係者全員(軍人、軍属、基地雇用者)の検査の要請はしていないのか? と質問。市長は、口頭で米軍基地関係者への検査の拡大を要請していると繰り返しの(苦しい)答弁でした。

子ども達への感染拡大が広がっている中で教える側の感染も予想されるが学校の対応はどうかという質問もあり、教育長は現在既に休校の学校もある、今後生徒も教職員も状況を見て対応していく、学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖もありうる、との答弁でした。

全協終了後、文教厚生委員会。

文厚委員会は、1/17(月)の前回に市教委関係だけでなく市長も参考人に呼んでけっこう執拗な質疑を行いました。永井は12月の一般質問で市長にする予定だった質問ができないままであったので、この委員会で市長への質問を終えない限り結論は出せないと議会中の委員会で主張し、その結果継続審査となったため、この日の質疑回数はトップという状況でした。

その1/17(月)の内容の報告がまだできていませんのでまずその解説から。

この日(1/17)の質疑の流れは、まず委員長から市長へ4つの質問を行い、その回答に委員がそれぞれ質疑するというものでした。

その4つの質問というのは、

①市長の言ってきた保護者・地域の「理解が深まったら」の意味は?

②は2つ。1つは基本計画30P3の「理解の深まり」とは保護者・住民の納得ということか? 2つ目は、議会がこの基本計画を承認しても30P3でやれないということになったらおかしいのではないか?

③学校がなくなれば国からの交付税の絶対額が減るがそれでもやるのか?

④宇川からの733筆、住民の7割以上の存続署名をどう考える?

このうち、②の2つ目以外は永井が聞きたいと主張した内容です。

①への市長の回答は、「理解が深まる」というのは、全体計画へのそれと個別のそれと2つあって、基本は個別(各学校で)の理解の深まりということを指している。前の1次計画の時は、そういう2つに分けての視点はなかった。今回、説明会の中で(宇川などでは反対が多いから)その必要を感じて途中からそれを明確に分けて考えるようになった。

②への1つ目の回答は、正にそういうことだ。合意も同じだ。

2つ目の回答は、全体計画の承認をいただいて個別の学校に対処するわけだが、それぞれに事情がありそれを勘案しながら対応するということで、特に矛盾はしない。

③については、永井オンリーの質問に対する答えで、1校を無くして国の交付金が2500万円減ってもそれ以上の「公益」があるからやるのです。無視していいということではないが、本質ではない。本質は教育だ。子どものためだ。

④への回答は、重く受け止めます。その真情をしっかり受け止めたい。ただ、その内容には濃淡がある。

というような市長の回答でした。

この実質5つの質問と回答について、それぞれに委員(主に永井、平林、鳴海)と市長のやり取りがあったのですが、そこは大幅にカットして、③と④についての永井の質問とその回答のこれだけはというのを上げます。

まず③、永井:市長は「公益」と言うが、国からの資金を拒否し、市の人口が減ることに向かい、教職員の給料の減で市の経済にマイナスの効果を及ぼし、何よりもその地域の人達が残してくれと言っているのに敢えてそれをやる意味があるのか?

市長:公益を考えればやらねばならん。金の問題は本質ではない。

永井:本質の問題の考えが違うから(少人数教育にも大きな価値がある)こういう質問をしている。

次に④、永井:宇川の「宇小の存続を」という733筆は、現在の宇小の保護者、未就学の子の保護者も含めての70%以上という数字である。つまり30P3の「理解の深まり」は今の宇川にはないということだ。その上に立って、もし仮にこの計画が承認されたら、すぐに統合の説明に入るのか?

次長:議決があれば当然計画の説明の必要がある。

永井:今保護者も住民も残せと言っているのに30P3の内容(保護者・地元の納得が必要)からもそれはおかしくないか? 一定の時間、数年とかをおくべきではないか?

市長:再編は適切と考えるので議決があれば説明していく。※いつからとは明言はせず。

平林:市長は学校がなくなるのではなく遠くなるだけだと言われたがその意味は?

市長:マイクロバスで30分ほどかかるが、よりベターな条件で教育を受けられるという意味だ。

永井:3月、6月にも質問した。「なくなるわけではなく、遠くなるだけ」という市長の言葉だが、計画では宇川小学校は無くなるんですよ。このことが宇川の者には一番重要なんです。それをただ遠くなるだけだとは何という言い方だという声が上がっている。

市長:そのことは重く受け止めねばならないが、過小規模校になるそこで勉強することがどうなのか、丹後小も小規模だがそこで学ぶ方が望ましい。宇川小がなくなっても地域の小学校丹後小として残る。

永井:宇川小でなければできない教育がある。特に地域の教育がそれだ。

市長:複式になればそれも十分にできない。

永井:丹後小に行けばそれこそ全くできない。複式があってもそういうことを守りたいというのが宇川の733筆の意味だ。

他にも、

Q,パブコメを取らないのは何故か? A,ゼロからの計画ではないので。そう判断した。

Q,ならば計画の継続はどこで決まったのか? A,教育長が委任事務で判断した。

Q,昨年3月で計画はなくなった。年度を跨いでどこで確認されたのか? A,教育委員会協議会で確認された。

Q,それは非公開ではないか、おかしくないか? A,教育長が判断した。

というようなやり取りもありました。1次の再配置計画の基本を継続するという話は、R2年の11月の教育委員会協議会でやられた後は、昨R3年の9月までやられていません。その間に1次計画はR3年3月末で終了、教育長も次長も交代ということがあっても「市教委」名の下で適正配置への資料が作られ説明会なるものが繰り返されていました。パブコメも取られることはなく、市民の全く知らないところで重大な計画が継続されているという問題も浮き上がってきました。

そういうやり取りの末に、次回は基本計画への考えを各会派に持ち帰って今後の扱い(採決の有無など)も含めて審議しよう、ということで1/17の文厚委員会は散会したのでした。

そうした前回のやり取りのあった上での今回でしたが、1日前の1/27(木)に実は文厚委員会にとっては極めて重要な(大変な)ことが委員会の外で起きていました。それは6人の文教厚生委員会の委員の1人鳴海議員がその会派新政会(代表桜井議員でメンバー5人)から離脱して無会派になるということで、新政会は鳴海議員を文厚委員会ではなく総務委員会の委員に変更する、そして後任に同会派の総務委員会所属であった川戸議員を充てるという決定をなし、議長がその決定を認めたということです(この件、本会議の冒頭で議長より報告あり)。

議会として会派制を取っている以上、その会派に所属している議員は個人の判断より会派の判断が優先されるということと聞きました。規則上もそうなっているとのこと。

鳴海議員は今回の基本計画について特にその計画の決定方法に問題ありとして批判的な考えをこれまでの審議の中でも展開してきた方です。その意向と新政会全体の意向が相容れなかったというように推測されました。1年以上この適正配置問題で審議をしてきた同志としてはそんなことがあっていいの? というのが正直な思いでした。

そういう事情の下での昨日1/28の文厚でした。そこで新しく委員となった川戸議員の挨拶から委員会が始まりました(鳴海議員は委員外議員として傍聴)。次いで、本来の委員会審議に移り、前回の最後に確認した各会派に持ち帰って検討の交流となりました。共産党(平林議員)は、まだ議論不充分、審査継続を。創明(永井)は、質疑事項が残っている、複式学級の研修もしたい、審査継続を。丹政会(池田議員)は、議論は尽くされた(これ以上やっても執行部からは同じ答えしか返ってこない)委員会採決をやるべきだ。新政会(川戸議員)は、基本計画に賛成である。というようなことでした。

そこで委員長は、そういうことですがこれからどうしましょうということになり。休憩していろいろと相談した結果、まだ質疑が残っているならそれはやればいいし、今日から突然に委員会のメンバーが変わったのに、その日に採決ということはやはり良くない、ということで、今回はここまで、次回に審査を延長ということになったのでした。

今日の文厚委員会はどうなるのかと朝の目覚めから何とも重い気分の中での本番は、こういう形で取り敢えず1回延ばしとなりました。何が何でも委員会採決とはならずに(それもあり得ると思っていたので)正直なところまずホッとしました。委員会が終了して、ハァ~ッと海よりも深い溜息が思わず出ました。

風力発電所問題、学校適正配置問題、米軍コロナ問題、いずれも重用案件ですが、どれも簡単に解決はしそうにない事々です。

そんな中、明日1/30(日)に予て予告の「宇川の風」のチャレンジ7号が全市に新聞折込されます。何とか、1月中に発行できてホッとしています。

現物を読みたい方は、tx-nagai@maroon.plala.or.jp か 090 3272 3712へ。

それにしても、今回も最後まで読まれた方には重ねて敬意を表します。

22/1/29(土)夜